コラム集 光の3原色と色の3原色 2025.07

前回のコラムで色の話をしたので今回は光の3原色と色の3原色の話をしようと思います。

・光の3原色

光の3原色という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

赤(R レッド)、緑(G グリーン)、青(B ブルー)の3色で液晶テレビやモニタなどはこれらの原色を利用して色を表現しています。

頭文字をとってRGBと呼ばれることもあります。前回コラムでお話しした それぞれ赤、緑、青に応答する3種類の錐体細胞があるためRGBが基本となります。

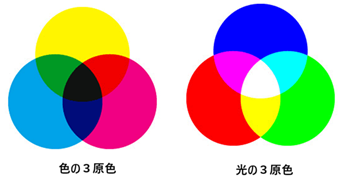

RGBを組み合わせることによって様々な色を表現することができ、混ぜれば混ぜるほど白色光に近づきます(図)。

パソコンのモニタやスマホの液晶画面はRGBの発光ダイオードを組み合わせて色を表現しています。

このように色を足して様々な色を表現する方法を加法混色といいます。

緑と赤に光る発光ダイオードは以前から開発されていたのですが、青色ダイオードはなかなか開発できませんでした。

ご記憶にある方もいらっしゃると思いますが、日本の技術陣が世界初の実用的な青色ダイオードを発明し、ノーベル物理学賞が授与されました。

この発明により鮮明なさまざまな色をRGBを用いて表現することができるようになりました。

・色の3原色

緑+青でシアン(C 水色)、青+赤でマゼンタ(M 赤紫)、赤+緑でイエロー(Y 黄)が表現できます。

光は足すこと(加法混色)でこのような色を表現しますが、印刷するときは色を混ぜれば混ぜるほど黒に近づきます(図)。

これを減法混色といいます。プリンタのインクではこの頭文字をとってCMYKと呼ばれることもあります。

Kは黒ですがCMYを混ぜてつくるとどうしても濁りが出てしまい、白黒でプリントすることも多いため単独で用意されています。

専門的な話になりますが、CMYとRGBは補色関係にあります。 シアンは赤、マゼンタは緑、イエローは青の補色になります。 補色関係はデザイン、ファッション、絵画などで利用されていて、より視覚に訴える工夫に活用されています。